「サッカーダイジェスト」「Number」「BRUTUS」「WIRED」「日経エンタテイメント」「PEN」「forbes」「東洋経済」「サイゾー」「ニューズウィーク」……私は雑誌で情報をインプットしてきた世代の人間である。学生時代は今ほどWEBに情報が配信されていなかったので、同じ雑誌を何度も読み返したことを今でも覚えている。

しかし、昨今はどの雑誌媒体もWEBでの情報発信にシフトしつつある。WEBと比較した際の制作コストや、ライフスタイルの変容を考えれば納得できる判断ではある。時代の流れとして避けがたい変化であることを理解しつつも、“紙時代“に奮闘した編集者の方々の経験や知見は“WEB時代”にも受け継がれて欲しいと思う。

企画して、取材して、編集して、記事として発表する……掲載されるメディアの種類は変わっても、制作の根本にある考え方は変わらないはずだから。

このテーマを扱うにあたって、真っ先に頭に思い浮かんだ人物がいる。最も愛読してきた雑誌の1つである「サッカー批評」(のちに「フットボール批評」に名称変更)の元編集長・森哲也さんだ。

初めて仕事を通じて接点ができた際に媒体のファンであることを公言し、以降、公私両面でサッカーに関してお世話になっている業界の先輩である。新型コロナウイルスが流行したり、森さんが転職されたり、色々重なって数年ほど疎遠になっていたので、これを機に久しぶりに「話を聞きに行っていいですか?」と連絡を取ると、オファーを快諾いただけた。

そんな経緯で、森さんへの直撃独占インタビューを実施。「サッカー批評」編集長就任の経緯や、批評性が高い媒体ゆえの葛藤、転職先の出版社での展望……と、色々お話いただいた。

「森はサッカーが好きだから……」指名された編集長

――森さん、ご無沙汰しております。私が2018-2020年に大学院で修士論文を執筆していた時期には、参考書籍の貸し出しや助言など、諸々のご協力をいただき、ありがとうございました。

「いえいえ、お力になれたかどうか。でも、大学院を無事に卒業されたみたいで良かったです。今日のインタビューテーマは『サッカー批評とフットボール批評、編集長時代の振り返り』ですよね? お役に立てる内容は期待しないでください(笑)」

――10~20代に最も愛読していた雑誌の編集長が目の前にいる訳ですから、期待せざるをえません(笑)。冗談はさておき、インタビューをお願いしたのには理由があります。最近、雑誌が休刊・廃刊するニュースをよく耳にするようになりました。時代が変化している時期だからこそ、今のうちに森さんの知見や経験を記事として残しておきたいと考えました。

「ますます自分でいいのかという気がしてきましたが(笑)……分かりました。宜しくお願いします」

――イントロダクションとして、森さんが出版業界に入られた経緯から聞かせてください。関西の大学を卒業後、上京して編集プロダクションに就職されています。

「漠然とマスコミの仕事がしたいと考えていたのですが、当時は関西に出版社や編集プロダクションを含め、メディア関係の会社があまりなかったんですよ。就職活動では新聞社を受けましたが、全部ダメで。

就職したのは、大学卒業から1年後。お金を貯めてから上京して会社を探しました。出版社や編プロを中心に片っ端から採用試験を受けまくって、今はなくなってしまった池袋の編プロになんとか採用してもらえました」

――その編集プロダクションは、サッカーメディアの仕事もやっていたのですか?

「いや、サッカーとは関係がない編プロでした。ライティング寄りの仕事が多かったので、何日も会社に泊まり込んで原稿を書くなんてことも結構ありましたね。でも、月給は12万円くらい……。淡路島から出てきた世間知らずの若者だった私は、その給料が安いのかどうかも分からず。学歴で判断されることが多いことも、大人になってから気がつきました。そういうことなら、もっと勉強しておけば良かったって(笑)。結局、3年くらいそこで働きましたね」

――転職先も編集プロダクションのレッカ社でした。ここから「サッカー批評」編集長としてのキャリアが始まります。

「サッカーの仕事がしたいという想いはずっとありました。だから、レッカ社が『サッカーの媒体を新しく始めます』と中途採用募集の告知を見て、すぐに応募しました。採用されたんですけど、入社後にサッカー媒体の企画が中止になっていた。それで、サッカーとは関係ない仕事を数年間続けていたら、ある日、レッカ社が編集業務を請け負っていた『サッカー批評』が編集長の交代を考えているという話が出てきて……社長の宇佐美(光昭)さんから『森はサッカーが好きだよな。ためしに編集長やってみろ』と指名されたんです」

――遂に森さんにチャンスが到来した訳ですね。

「雑誌を一冊やったこともなければ、サッカーの本の制作経験もなかったので、本当に右も左もわからない。(サッカー批評の出版社である)双葉社の真井新(まない・しん)さんからは『売上が厳しく、1号でも売れないと休刊になるかも』と言われて、いきなり土壇場だと思った記憶があります。残留争いをしているクラブに素人監督が就任するようなもんですよね」

――当時の「サッカー批評」は出版社が双葉社、編集業務を請け負う編集プロダクションがレッカ社という組み合わせの雑誌でした。編集長に編集プロダクション側の人間が就くのは、業界的に普通のことなのですか?

「特殊なケースだと思いますね。出版社の人が編集長になるのが一般的なはずです。さきほどの真井さんが発行人で双葉社側の責任者として立っていました。美学を持っている人で、いろいろ意見は言ってくれるのですが、最後は任せてくれる懐の広さがありましたね。当時28歳だったのですが、こんな若造によく任せられるなと我ながら思ってましたね。あとから聞いたら、私の顔が老けていたので30代後半だと思っていたようですが……」

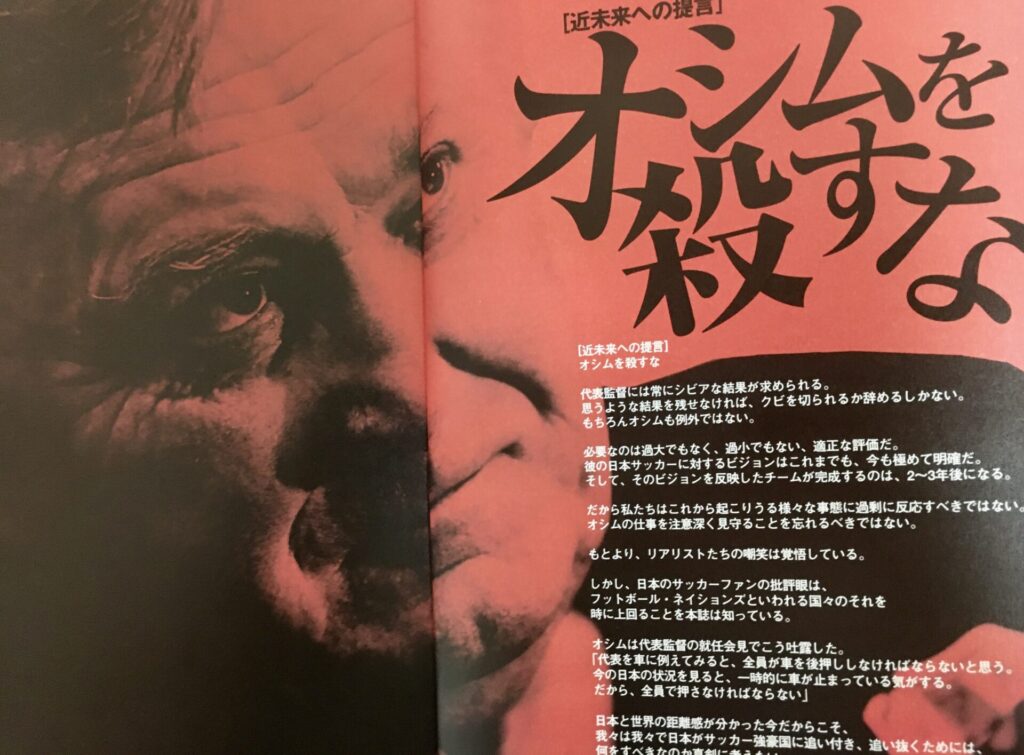

――そして、森編集長版サッカー批評の記念すべき第1号の特集タイトルは……「オシムを殺すな」。攻め過ぎじゃないですか?(笑)

「当時、若さもあって『日本サッカーのために』という情熱に溢れすぎていたのと、2006年のドイツW杯で日本が惨敗した後だったので、批判的なムードが高まっていた。喧々諤々の議論をやっていかないと日本のサッカー界がまずいぞと。にもかかわらず、周りのジャーナリストが本音で書いていないと感じることが多かった。打合せでは批判的な意見を言うのに、紙面を見ると違う。読者への裏切りやろ。もっと本音で勝負しましょうよ、という思いをストレートに表しました。本当に若かったんでしょうね。

あと、雑誌の売上を上げなきゃいけない危機感もあって、できるだけ強いメッセージを出そうという考えもありました。それまでの自分は『サッカー批評』を読んだこともなかった。恥ずかしながら存在自体を知らなかったんです。あとから読むとすごい雑誌だな、自分では到底作れないなと思ったのですが、とにかく存在を知ってもらわないことには手にもとってもらえない。だから表紙のコピーにはとことんこだわりましたね」

強い言葉を使った特集タイトルはサッカー批評の特徴

――「オシムを殺すな」と特集タイトル名を付けた「サッカー批評 issue 33」の売上はどうでしたか?

「雑誌の売上を計る指標として『消化率』というものがあるのですが、目標の70%に対して、確か80%近くを記録したはずです。一安心ではあったのですが、すぐに『これを続けていかないとまずいぞ森君!』と言われて、真井さん鬼だと思いました。もう、毎号残留争いの気持ちでやっていました」

――サッカー批評の特集タイトルは、その後も刺激的なものが続きます。「アギーレを殺すのは誰か?」……。

「また『殺す』……。フットボール批評になった1号目ですね。全然、反省していない」

――はい(苦笑)。その他にも「サポーターは敵か味方か?」「監督失格」「10年後に消えるクラブ、残るクラブ」……そうした編集方針の影響もあり、業界内では広告出稿がつきにくい媒体だと言われていました。

「サッカー批評の広告営業は双葉社さんが主幹だったので、詳しい状況は分からないですが、広告と相性のいい媒体ではなかったのは確かですね。僕が広告担当者と一緒にいろんな企業を回って営業をすることもありましたけど、基本的にはサッカーに関する雑談をして終わることが多かった」

――その営業先の1つがスカパー!で、同社のプロモーション担当が20代前半の私でした。ここから森さんや、熱狂的なレッズサポーターで双葉社の広告担当だったOさんとの関係が始まります。Oさんにはスカパー!退職後も気に掛けてもらい、お世話になっています。

「Oさんは熱心なサッカーファンで、媒体への愛情も強かったので、広告に関してもコミュニケーションを頻繁に取っていた記憶がありますね。こんなに広告がとりづらい媒体で頑張ってもらって申し訳ない気持ちしかなかったですね。でも、おかげさまでスカパーさんに広告を出稿してもらったんですよね」

――小田嶋隆さんの連載「サッカー星人」で、スカパー!のことを書いて欲しいというタイアップです。生意気にも小田嶋さんの原稿に大量の赤(修正)を入れた記憶があります。今考えると、森さんや小田嶋さんによく怒られなかったなと思います(苦笑)。

「超希少な広告主様ですから! タイアップに小田嶋さんとか、何を血迷っているのかと思いましたよ」

自分にも、読者にも正直でいよう

――硬派な内容が売りの「サッカー批評」ですが、小田嶋さんのコラムや、大橋裕之さんのユーモラスな漫画など、緩急をつけた構成も特徴でした。

「僕がやったフットボール批評は25号までだったのですが、途中から何をやったら売れるのか、わらかなくなりましたね。特集主義でやっていましたが、サッカーファンの好みが細分化して大きなテーマが見つからなくなり、迷走したこともありました。Jクラブにサポーターが定着し、日本代表への熱も落ち着いていた。それ自体は日本サッカーが成熟しているということで悪いことではないのですが、人気クラブ特集か戦術特集しかある程度の数字が見込めない状況はつらかったですね」

――森さんの“批評精神”は何かに影響を受けたものなのですか?

「う~ん……すぐには思いつかないですけど、ブルーハーツは好きでしたね。反骨心とか、権力と戦う姿勢が好きで。あと、金子達仁さんの影響も受けているかもしれません。正しいか、間違っているかはともかく、ズバっと意見を書かれていたのには触発されました。当時のサッカーダイジェストは検証をしっかりやろうとしていましたよね」

――自分にとっての正義は、誰かにとっての不義であることがあります。批評性の高い媒体ゆえの葛藤や悩みもあったと想像します。

「総じてサッカー界から嫌われていたんでしょうね。批判的な記事を掲載したら、『同じサッカーファミリーなのに、サッカー界の足を引っ張って何が楽しいんですか』と言われ、『ダメなことをダメと言えるのが本当の家族でしょう』と言い返して、広報とケンカになったことがあります。広報にも立場があって、組織の中で守るべきものがある。自分の会社でもサッカーの仕事をいろいろやっている。この記事を載せることで、迷惑がかかるかもなと思いながらも、日本サッカーのためになるかどうかで、なると思えば突っ走っていましたね。だから、本当にたくさんの人に迷惑をかけたと思います。

ある方に言われたんですけど『批評や批判する意義は分かる。でも君たちは外からいきなりぶん殴っているばかりで、相手にお前になら書かれてもしょうがないと思わせる関係性は築くべきだ』と」

――メディアと取材対象者との距離感はよく議論されるテーマです。

「指摘に対してはその通りだと思いました。ぐうの音も出ません。ただ、関係性が近くなりすぎても、みなまで書けないことが出てくるという葛藤もあったんです。自分の場合、どうしても情がうつってしまい筆が鈍る。読者に対して、それは誠実な態度なのか……と。だったら、嫌われてもいいから、できるだけ真っ向勝負をやりたいと思っていました。サッカーの試合は真剣勝負だから面白いんであって、事前に原稿を見せてここは無難にして、ここは削ってと、忖度だらけのものを読んで何がおもろいねんと、当時は思っていましたね。

今はもうだいぶ丸くなりましたし、今の自分ならもっとバランスをとってうまくやれたんじゃないかという気もしますが、根回しが苦手なのでできないかもしれない。当時の自分にアドバイスしてもそもそもやらないような気もしますね(笑)」

――「サッカー批評」の刺激的な特集タイトルは注目を集める一方で、誤解されてしまうリスクもあり、功罪両面あったのかなと思います。記事の一部を切り取られて批判されることは、今でも頻繁に起きています。

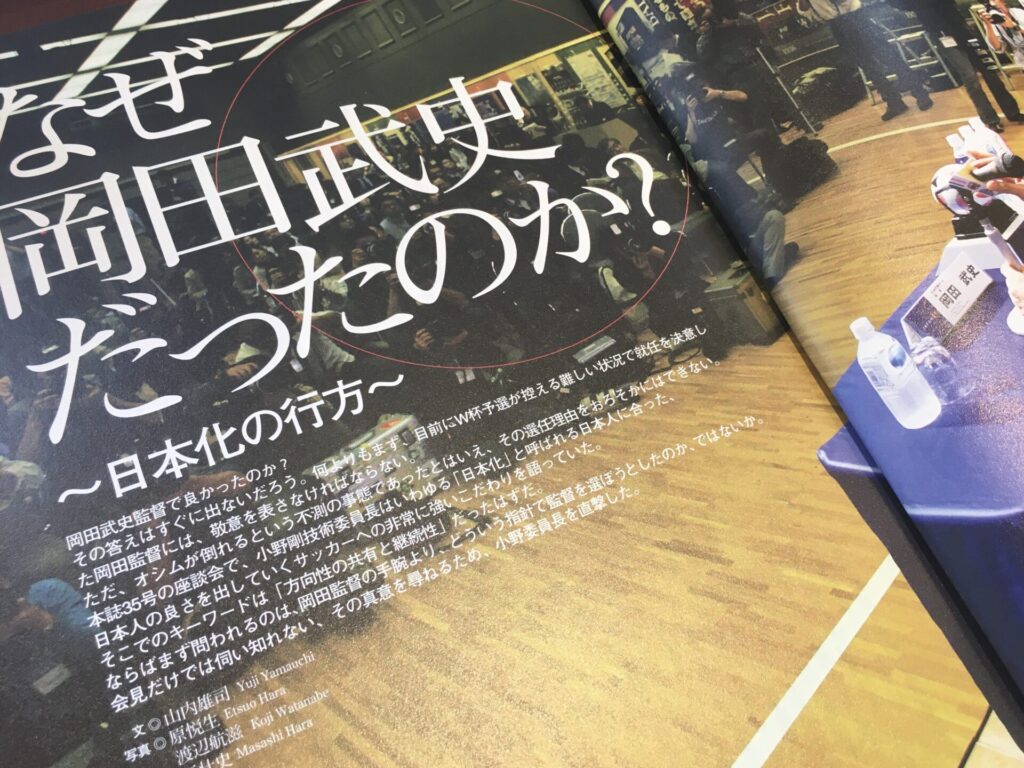

「批判しているようで、意外と(批判)していない内容もありましたからね。『岡田武史なんて知らない』(サッカー批評 issue 38)という特集をやった時も、実は岡田さんを批判している記事は掲載していない。岡田さんを日本代表の監督として選ぶ前段階のビジョンについて批評しているんですけど、そうは受け取ってもらえない人もいましたね」

現在でも議論になる日本代表監督選定について問題提起を行った「サッカー批評 issue 38」

――批判的な内容ではなかったとしても、情報発信をする以上は一定量の反発は覚悟しなければいけません。その点で意識していたことはありますか?

「編集長に就任して決めたのは『自分にも、読者にも正直でいよう』ということ。自分が思ったことに対して批判されても、それは仕方ないと腹を括りましたね。日本サッカーのため、日本サッカーをもっと強くしたいという想いが根底にあって、時には挑戦的な特集もやりましたけど、正直な気持ちで制作することは絶対ブレないようにと思っていました」

――読者としては『サッカー批評』の記事は刺激的で大好きだったのですが、情報発信者側の立場を想像した場合、メンタルヘルス的にはリスキーな方針だとも思います。編集長時代に心を病まれることはなかったのですか?

「読者からの厳しい声に傷つくことはありましたよ。スタッフに『森さん、2ちゃんねるに悪口書かれてますよ』と教えられて、見たら図星だったこともありました(笑)。ただ、今で言うところの炎上はあまりなかったですね。『サッカー批評』という媒体の特性を理解して、読んでいただける方が多かったからだと思います。でも、読者からの意見は何を言われても、それも批評なので受け入れられた。むしろ取材対象やサッカー関係者との軋轢や関係ですり減っていく感じはありましたね」

――「何を発信するか」と同様に、「どこで発信するか」は今の時代でも大切ですね。

「そうですね。エンタメ系の専門誌の編集長と話をする機会があって、作品に対して辛辣な意見を載せている媒体だったんですけど、炎上したことがないと。なぜなら、WEBに掲載しないからだと言っていました。雑誌はそのカルチャーを理解している読者が読むので、炎上することはない。WEBだと不特定多数の人が目にするのでそうはいかない」

いつかは死ぬ運命なので、“残す”ことは大切

――2019年8月に発売された「フットボール批評 issue25」をもって、編集長を退任されました。その後は転職もされて、現在は出版社「エクスナレッジ」の編集者としてご活躍されています。どのような経緯で、この決断をされたのですか?

「前職ではサッカー以外の書籍を担当することもあったのですが、そこで自分の編集力が足りないことをずっと感じていたんです。立場的にも好きなように仕事ができる環境はあったものの、マンネリになってしまう部分もあって、それでは成長は望めないのではないかと思って転職しました。年齢的にも40歳直前くらいだったので、純粋に編集者として勝負するならラストチャンスかなと」

――40歳での転職はなかなか出来る決断ではないです。

「悩みましたね。最終的には成功しても失敗しても自分の成長が一番の成功になるというのと、選んだ道を正解すればいいだけだという考えに至って、開き直ることができました。転職して良かったのは、レベルの高い人たちに囲まれて自分に足りない部分がたくさん見えたこと。本作りに真摯な編集者が多くて、毎月回ってくる見本誌が楽しい。良い刺激を受けています」

――今後はどのようなジャンルの書籍の編集を計画されていますか?

「生き物の本は作り続けたいですね。前職を辞めるときに上野動物園で動物を眺めていたら、人間のためにはもう頑張りたくないけど、動物のためには頑張れそうだなと思ったんです(笑)。だいぶ疲れていたんでしょうね。エクスナレッジに入ってメダカやハダカデバネズミの本を作りました」

―――編集という仕事を通じて、様々なジャンルを学べるのは楽しそうです。

「今の地球上にいる生き物って基本的に長い生存競争を生き抜いた、勝ち組なんですよね。だから、動物がどうやって進化してきて、どうやって生きているかを見るだけでもものすごく勉強になる。多様性の大事さはもちろん、いかにニッチを見つけて生き残るかもメディアも同じだと感じます。

あと、生き物を見ていると、ただ生きているだけいいんだなと思わせてくれるので、癒しとしてもおすすめです。彼らは基本的に栄養をとって、寝て、子孫を残しているだけ。幸せとか、明日何しようかなとか、あのときこうすれば良かったかなとか、おそらく考えていない。ただ生きて死んで、未来に向けて遺伝子を運んでいるだけのように見える。人間もそんなもんでいいんじゃないかと」

――サッカー本の編集も継続されています。最近、エクスナレッジ社から出版された『サッカー監督の決断と采配 傷だらけの名将たち』『サッカー外す解剖図鑑』は森さんが担当編集された書籍です。

「サッカーに関しては本当に出す価値があると思えるもの、熱量があるものを作りたいと思っています」

――森さん編集のサッカー本を今後も楽しみにしています。今日はありがとうございました。最後に今後の展望について聞かせてください。

「エクスナレッジでは、本作りに集中できるありがたい環境でやらせてもらえているので、10年後も20年後も読んでもらえるような良い本を作っていきたい。最近、“残す”ことは大切だなとよく思うんです。生き物なら遺伝子、人間ならば記録ですよね。つまり情報。いま我々がいろんな病気を治療できるのも記録のおかげですよね。戦争がいかに悲惨か。どうすれば自然災害と共存できるか。軽んじる風潮すらありますけど、記録を残すのは人類の責務だと思います。

為末大さんが著書『諦める力』(小学館文庫)で失敗の原因を共有することが、社会的にも将来的にも大切だと説いています。敗因をアスリートや指導者に聞くのは失礼だという向きもあるなかで、なぜ負けたのか、なぜ失敗したのかを聞いて残しておくことは大事だと。そうすると、あとに続く選手が同じ失敗をしないで済む。逆に言えば成功の確率が上がっていく。選手も失敗について語りたくないかもしれないが、20年後、30年後のアスリートの未来を考える責任があるのではないかと。

確かにサッカーはドーハの悲劇やドイツW杯の惨敗など、失敗を共有することで成長してきた面はあると思います。今は映像やWEBが主流ですけど、AIが暴走したら消えてなくなる可能性もある。だから、紙で残す意義はあるんです、ということで無理矢理締めてみました。がんばります」

「ジーコに憧れてプレーするも、ベンチ要員だった」高校サッカー部時代の森さん

Tetsuya MORI

森 哲也

1978年、淡路島生まれ(キング・カジと同郷)。兵庫県立津名高校、四天王寺大学卒。175cm、73kg、MF。国際Aマッチ出場0試合、0得点。既婚。猫が大好きなのに猫アレルギー。学生時代のアイドルは広末涼子。元『サッカー批評』『フットボール批評』(カンゼン)編集長。現在はエクスナレッジ社所属。Jリーグ初観戦は確か95年のガンバ大阪のホームゲーム。オウンゴールで負けて、試合後にバスが囲まれ、本並がバスから降りて謝罪。騒然とするなか、ツベイバに手を振ったら、ウインクで返してくれたのを記憶しています。天皇杯でボールボーイを務めて、エムボマが相手選手に飛び蹴りして一発退場になったのを目の前で目撃したこともあります。

Copyright protected by Digiprove

Copyright protected by Digiprove